Ein wenig neidvoll lese ich manchmal Autobiographien, in denen sich der Autor seiner Sache sicher ist und sich erinnert bis in das Detail eines Gesprächs, einer Stimmung, einer Situation. Diese Begabung, wie beispielsweise Golo Mann sie in seinen Schulerinnerungen hatte, fehlt mir. Um mich an meine Schulzeit zu erinnern, habe ich viel in alten Schulheften, Klausuren, Festschriften geblättert, mir die Zeugnisse noch einmal angeschaut, zum großen Vergnügen meiner Kinder, die nun für die eine oder andere schulische Unzulänglichkeit genetische Gründe geltend machen können. Einiges stand mir bald wieder plastisch vor Augen, an anderes habe ich mich nicht mehr erinnern können. Und natürlich ist eine Erinnerung nach vielen Jahren und Jahrzehnten von einem positiven Grundton durchzogen; viele Kämpfe und Enttäuschungen, Niederlagen und Ärgernisse sind davon überlagert. Zeit heilt nicht nur Wunden, sondern färbt auch die Erinnerung in durchaus angenehmen Farben.

Beinahe ungläubig habe ich in den alten Schulaufzeichnungen geblättert. Das ich mit den mathematischen Formeln nichts mehr anfangen kann hat mich wenig überrascht. Warum sollte es mir heute anders ergehen als damals? Aber auch in den Fächern die mir mehr „lagen“ kam Überraschendes zu Tage. Das sollte ich alles mal gewusst haben? Komplexe Zusammenhänge in Chemie und Physik, ein riesiger Wortschatz samt eleganter Grammatik im Französischen, idiomatische Redewendungen im Englischen, die ich später mühsam wieder erlernen musste -- es war in beinahe jedem Fach eine archäologische Expedition zu verschüttetem Wissen.

Als etwas Besonderes erschien mir das Gymnasium schon zu meiner Schulzeit. Allein der Standort schien Programm zu sein: ein wenig über den Dingen auf einem Hügel, in der Stadt und doch abgesondert von ihr. Die Architektur des 1905 entstandenen Altbaus vermittelte Tradition (wenn auch keine echte), eine Mischung aus „Feuerzangenbowle“ und altbackener Gelehrsamkeit, wie sie in Schulschilderungen von Robert Musil bis Hermann Hesse zu finden ist. Oft habe ich bei der Lektüre solcher Erzählungen und Romane den Altbau unseres Gymnasiums vor Augen gehabt. Der Neubau von 1967 hingegen ging mit der Zeit, zeigte die Aufgeschlossenheit für das Moderne und die neuen Methoden des Unterrichts. Lage und Architektur des Gymnasiums zeugten von einem elitären Selbstbewusstsein, das sich in uns Schülern fortsetzte. Noch waren die Zeiten fern, in denen ein gutes Drittel eines Jahrgangs das Gymnasium besuchte. Nur wenige Jahre zuvor hatte Georg Picht die „Bildungskatastrophe“ beschworen, und die Reformpolitik der sozialliberalen Koalition stand gerade am Anfang. Ein Gymnasiast zu sein galt als etwas Besonderes, und das Gymnasium Traben-Trarbach pflegte damals erfolgreich den Ruf, auch unter den anderen Gymnasien der Umgebung eine Sonderstellung einzunehmen. Wer es hier nicht schaffte ging nach Bernkastel-Kues oder Wittlich, so jedenfalls das damalige on-dit; in anderen Bundesländern, vor allem in Hessen und Nordrhein-Westfalen, war es noch einmal erheblich leichter. Als ab Mitte der siebziger Jahre das Amt für Wehrgeophysik von Köln nach Traben-Trarbach umzog, haben dies viele der neuen Mitschüler und Mitschülerinnen schmerzlich erfahren müssen. Ein Großteil von ihnen rutschte in den Noten erheblich ab, viele mussten eine Klasse wiederholen. Nach dem Abitur habe ich beim Vergleich mit dem, was meine Kommilitonen an anderen Gymnasien gelernt hatten, dieses hohe Niveau des Traben-Trarbacher Gymnasiums bestätigt gesehen. Es hat mir im Studium sehr geholfen.

Das elitäre Bewusstsein war durchaus auch bei den Lehrern präsent. Von meinem älteren Cousin, der schon in der Quarta war, erfuhr ich, wer als „scharfer Hund“ galt. In einigen Fällen hatte es sich bewahrheitet, in anderen änderte sich das Bild über die Jahre. Einige Lehrer, vor denen ich in der Unterstufe einen richtigen Bammel hatte, hatten in der Oberstufe ihren Schrecken, nicht aber ihre Autorität verloren. Über die Jahre war ein Verhältnis entstanden, das ein kooperatives Lernen ermöglichte. Das war in der Unterstufe nicht so. Schon die Rituale des Unterrichts machten das deutlich. Aufstehen, wenn der Lehrer die Klasse betritt – und Strafexerzieren, wenn dies nicht in gewünschter Zackigkeit vollzogen wurde: heute vermutlich undenkbar. Prügelstrafe? Abgeschafft, ja. Aber einen Schüler mit einem wohldosierten Wurf des Schlüsselbunds wieder in die harte Realität zurückholen, warum nicht.

An den ersten Schultag 1971 erinnere ich mich noch gut. Die Aula war gefüllt; insgesamt achtzig neue Schüler, auf zwei Klassen verteilt. Im Nachhinein wundert mich die hohe Zahl ein wenig. Doch ein Klassenfoto aus der siebenten Klasse belegt: Auch dort waren wir (in der 7 L) noch 38 Schüler. Also, eine Feier zur Begrüßung des neuen Jahrgangs im Musiksaal, eine Rede des Direktors Walter Michels, vulgo „Kalkie“. Ein Mann der alten Schule, steif, distanziert und korrekt, nur wenige Jahre vor seiner Pensionierung, war er für einen beginnenden Sextaner ein krasses Gegenbild zu der Grundschullehrerin, die noch ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit vermittelt hatte. Dann der Hinweis auf die zwei neuen Klassenlehrer, die am Fenster Aufstellung genommen hatten: Gunther Klar und Klaus Castor.

Unser Klassenlehrer wurde Klaus Castor, ein hagerer, asketisch wirkender Mann. Er unterrichtete uns im Englischen. Eine wiederkehrende Erinnerung an ihn ist das Sprachlabor, mit dem die Schule sich an der Spitze technologisch unterstützter pädagogischer Modernität glaubte.

In der Festschrift zum 400jährigen Bestehen des Gymnasiums findet sich ein Foto, das uns im Sprachlabor zeigt; allerdings waren wir damals schon in der Quinta. Wir saßen dort mit Kopfhörern, lasen Texte, und Castor konnte sich von dem futuristisch anmutenden Schaltbord aus direkt in unsere Bemühungen einklinken. Die plötzlichen Korrekturen, Ermahnungen oder Anweisungen über den Kopfhörer habe ich noch in guter Erinnerung. Castor war wenig moselanisch, vom Habitus eher hanseatisch, spröde, korrekt, leicht distanziert. Ganz anders Gunter Klar, der unsere Schullaufbahn als Mathematik- und Physiklehrer begleitete und in der Quinta unser Klassenlehrer wurde. Verbindlich und locker gestaltete er den Unterricht und das Verhältnis zu seinen Klassen, pochte aber auf Leistung. Als im Mathematikunterricht die griechischen Buchstaben anstanden, wurde das Nichtbeherrschen der Buchstaben mit einer sich stetig steigernden Anzahl von Schreibübungen geahndet. Und wer dann einen griechischen Buchstaben fünfhundert oder tausend Mal hatte schreiben müssen, der wird ihn für lange Zeit nicht vergessen haben.

Die plötzlichen Korrekturen, Ermahnungen oder Anweisungen über den Kopfhörer habe ich noch in guter Erinnerung. Castor war wenig moselanisch, vom Habitus eher hanseatisch, spröde, korrekt, leicht distanziert. Ganz anders Gunter Klar, der unsere Schullaufbahn als Mathematik- und Physiklehrer begleitete und in der Quinta unser Klassenlehrer wurde. Verbindlich und locker gestaltete er den Unterricht und das Verhältnis zu seinen Klassen, pochte aber auf Leistung. Als im Mathematikunterricht die griechischen Buchstaben anstanden, wurde das Nichtbeherrschen der Buchstaben mit einer sich stetig steigernden Anzahl von Schreibübungen geahndet. Und wer dann einen griechischen Buchstaben fünfhundert oder tausend Mal hatte schreiben müssen, der wird ihn für lange Zeit nicht vergessen haben.

Selbst schlechte Noten konnte er mit einem Augenzwinkern verteilen. Häufig waren die Klassenarbeiten bereits nach Noten geordnet, die guten Arbeiten obenauf, die schlechten dann, wenn der Stapel schon beängstigend klein war. „Hoffen und Harren hält manchen zum Narren“, hat er mir einmal gesagt, als ich meine Mathematikarbeit ganz zum Schluss bekam. Irgendwie funktionierte bei ihm das Schema nicht, für schlechte Noten den Lehrer verantwortlich zu machen.

Einige der älteren Lehrer waren Originale. Nicht so wie in der Feuerzangenbowle, doch auch durchaus mit Ecken und Kanten. Bis 1978 begleitete unsere Schullaufbahn „Der Löss“, Werner Irrgang. Bei der Abiturientia gehörte es viele Jahre zum guten Ton, den Hinkelstein im Garten von Irrgang rot zu lackieren. Er hat diese alljährliche Tradition gutmütig-brummig zu ertragen gewusst. In gewisser Weise war es ja auch eine Auszeichnung, weil es zeigte, wie sehr der Löss zum festen Bestandteil der Schule geworden war. Wir hatten ihn gleich in der Sexta als Erdkundelehrer. Die erste Stunde ist mir noch in guter Erinnerung. Er erzählte über Ostpreußen, reihte Fakten an Anekdoten, und am Ende hatte ich Kopfschmerzen, weil ich kaum wusste, was wichtig und was weniger wichtig war. Sein Unterrichtsstil bestand darin, zu Anfang der Stunde Kartographiekenntnisse und das aus dem Buch Erlernte abzufragen. Dann zückte er sein kleines rotes Buch, ging mit dem Stift die Namen auf und ab, und wen es erwischte, der wurde nach vorne zitiert. Irgendwann einmal zitierte er mich nach vorne. Das Thema war das schottische Hochland, und er wollte wissen, von was die Menschen dort lebten. Da ich nicht vorbereitet war, verlegte ich mich aufs Raten: „Moorhühner schießen?“ Es war, zumindest für den Löss, ein vergnügliches „mangelhaft“.

Den Rest der Stunde verbrachte er häufig damit, zu dozieren. Interessant wurde es dann, wenn er Wissenstrivia von sich gab: Wo der höchste Weinberg Deutschlands zu finden sei (Singen am Hohentwiel) oder der älteste Weinkeller (Auerbachs Keller in Leipzig). Berüchtigt waren seine Exkursionen zu seinen Lieblingsthemen: Seiner Heimatstadt Brieg (er hat 1980 über die Geschichte der Stadt ein Buch herausgegeben), dem „kommenden Großreich“ China (auch hierzu hat er veröffentlicht). Und dann natürlich über das Thema, dem er den Spitznamen verdankte: Löss, eine Sedimentschicht die in Westeuropa, aber auch in Schlesien (Brieg!) und Ostasien (China!) zu finden ist und für die Landwirtschaft eine herausragende Bedeutung hat. Ich habe ihn später in Trier an der Universität häufiger gesehen. Nach seiner Pensionierung hatte er sich dort für Sinologie eingeschrieben und saß häufig in der Cafeteria über seinen chinesischen Zeichen gebeugt.

Ein anderer ungewöhnlicher Lehrer war Horst Heidsieck. Er unterrichtete Sport und Biologie, und trotz der manchmal jovialen Art war klar, dass er seine eigenen Vorstellungen von Disziplin und Leistung hatte. Seine Philosophie schien zu lauten, dass man jungen Menschen Halt und Richtung geben müsse. Für uns verkörperte er zunehmend einen Lehrer, der gegen den Zeitgeist stand. Heidsieck stand für ein autoritäres Unterrichten, für ein hierarchisches Verhältnis von Schüler und Lehrer, während doch der ganze Zeitgeist antiautoritär wurde, beinahe partnerschaftlich zwischen Schülern und Lehrern. An dieser „altmodischen“ und sehr gradlinigen Einstellung habe ich mich häufig gerieben. Aber das nahm Heidsieck nicht übel, im Gegenteil. Und als wir einmal wirklich die Hilfe eines Erwachsenen brauchten, weil einer Schulfreundin ein größeres Malheur mit dem Auto ihrer Eltern passiert war, da haben wir uns an Heidsieck gewandt. Vielleicht, weil wir uns versprachen, dass seine Autorität und sein Auftreten auch bei Erwachsenen seine Wirkung nicht verfehlen würde. Vielleicht aber auch weil wir wussten, dass wir ihm unsere Sache anvertrauen konnten.

Überhaupt, der Zeitgeist. Die siebziger Jahre waren mehr als nur ein verspäteter Nachhall von 1968, sie waren Umsetzung und Abklang dessen, was sich 1968 blitzartig gezeigt hatte. Im Laufe der siebziger Jahre wurden die Haare länger, die Mode lässiger. Als wir 1980 Abitur machten, war dieser Trend schon wieder leicht rückläufig, es wurde wieder „konservativ“ getragen. Auch kamen zunehmend Lehrer einer „neuen“ Generation an die Schule: von einer Aufbruchstimmung getragen und der vagen Ahnung, dass eine andere Schule möglich sei. Es ist leicht, sich darüber heute zu mokieren. Aber man muss sich auch die Zeitumstände vor Augen halten. Nur wenige Jahre zuvor gab es noch (vereinzelt) Prügelstrafen in der Schule – nicht systematisch, eher aus der Situation heraus geboren. Konnte eine solche autoritäre Erziehung denn die Demokraten hervorbringen, die das Land brauchte? Wie war denn Willy Brandts „Mehr Demokratie wagen“ mit solchen institutionellen Verhärtungen vereinbar? Es ist kein Zufall, dass Theodor W. Adornos kleines Büchlein „Erziehung zur Mündigkeit“ eines der meistgelesenen Werke jener Zeit war. Adorno stellte nämlich einen Zusammenhang her zwischen dem Verhängnis des Dritten Reiches und einer bestimmten Form autoritärer Persönlichkeitsbildung. Die Pädagogik in der Demokratie müsse anders aussehen, sie müsse den mündigen, den kritikfähigen Bürger, nicht aber den Untertan hervorbringen. Demokratie fing also in der Schule an, und das haben viele der neuen Lehrer ernst genommen.

So versuchte ein Lehrer, die Notengebung mit uns zu diskutieren. Er merkte schnell, dass wir weniger unter Leistungsgesichtspunkten urteilten als mit Blick auf soziale Beziehungen. Wie konnte XY denn eine schlechte Note verdient haben, er/sie war doch so nett! Das Experiment überdauerte nicht einmal ein halbes Jahr. Das Grunddilemma war ja einfach beschrieben: Man wollte einerseits kritische Bürger heranziehen, durfte aber andererseits nicht zulassen, dass Grundstrukturen der Schule und der Lehre über Gebühr hinterfragt und demontiert wurden. Wir haben instinktiv die Situation dort, wo es möglich schien, ausgenutzt und damit sicherlich den einen oder anderen idealistischen Ansatz eines neuen Lehrers auflaufen lassen.

Diese „neue“ Pädagogik setzte sich vor allem in den Lehrplänen um. Der klassische Bildungskanon wurde durchlässiger. An Stelle der Klassikerexegese wurde das Verhältnis des Einzelnen zur Herrschaft und zur Gesellschaft exemplarisch besprochen (Sophokles/Antigone; Schiller/Don Carlos, Die Räuber; Hebbel/Maria Magdalena; Brecht/Mutter Courage; Frisch/Andorra). Kommunikationsmodelle und die Analyse politischer Reden sollten die Kritikfähigkeit ausbilden und damit immun machen gegen totalitäre Versuchungen. Bei der Interpretation eines literarischen Textes war durchaus der gesellschaftliche Zusammenhang zu berücksichtigen. Kunst um ihrer selbst willen galt als überholtes Konzept.

Gelesen wurde auch Borchert, Dürrenmatt, Plenzdorf; expressionistische Gedichte (von Hoddis, Trakl). Eigenartigerweise aber nichts von Thomas Mann, nichts von Böll oder Grass, weder Hauptmann noch Fontane, Hölderlin so wenig wie George. Und von Goethe werden wir wohl das eine oder andere Gedicht gelesen haben, aber nichts von den großen Werken. Es war eine eher selektive Aneignung der literarischen Tradition wie Gegenwart, durch die Vorlieben einzelner Lehrer ebenso bestimmt wie durch die Moden der Zeit. Von der Kenntnis eines literarischen Kanons aber konnte nicht gesprochen werden. Auch war das Auswendiglernen längerer Texte in die pädagogische Mottenkiste verschwunden. Gedichte wurden analysiert, nicht memoriert. Das elegante Fechten mit Versatzstücken humanistischer Bildung, wie es bisweilen in älteren Schulerinnerungen auftaucht, hätte in unserer Generation nur ungläubiges Staunen ausgelöst.

Am stärksten noch schlug sich der Zeitgeist im Bereich der Gemeinschaftskunde nieder. Ein wenig haben wir über die Frankfurter Schule gelernt, über Herbert Marcuses Begriff der repressiven Toleranz; auch über die Studentenrevolte, die Notstandsgesetze, über Anspruch und Wirklichkeit im Grundgesetz, über die Theorie der Abschreckung, über Entwicklungspolitik, Grundlagen der Weltwirtschaft, natürlich über die „faschistische Diktatur“ in Deutschland, aber vergleichsweise wenig über den Holocaust. Es blieb gerade bei der Beschäftigung mit diesem Thema aus heutiger Sicht eine eigentümliche Unbeholfenheit, etwas Unsagbares, das sich einem rein rationalen Zugriff versperrte. Der stärker emotionale Zugriff auf die Vernichtung der Juden in Europa, wie er Anfang 1979 mit der Ausstrahlung der vierteiligen Serie „Holocaust“ begann, war zu unserer Schulzeit noch kein Thema.

Von einem Aspekt der „neuen“ Pädagogik habe ich erheblich profitiert. Sie schlug sich nämlich auch in einer Neuordnung der Oberstufe nieder, die mit ihrem Kurssystem, den Grund- und Leistungskursen nur noch als „Mainzer Studienstufe“ (MSS) bezeichnet wurde. Eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft musste im Leistungskurs belegt werden, ansonsten war die Wahl frei. Ich bin mir sicher, hätte ich nach klassischem Muster das Abitur bauen müssen, es wäre weniger glimpflich abgelaufen. So wählte ich Biologie, Deutsch und Musik: Biologie, weil ich wenig Lust auf eine Fremdsprache hatte und Chemie, Physik und Mathematik mangels Begabung ohnehin ausschieden. Deutsch, weil ich gerne las und schrieb und in der Vermutung lebte, ich könnte einmal Journalist werden. Musik aber, das war ein Novum. Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit um die geforderte Mindestgröße von 10 Kursteilnehmern zustande zu bekommen. Für den Musiklehrer Hubert Schütz war das sicherlich eine Herausforderung. Musik stand sonst eher am Rande des normalen Lehrbetriebes, und nun galt es, einen Leistungskurs zu bestreiten. Da haben wir alle Neuland betreten. Die Exerzitien in Musikgeschichte, Stillehre, Harmonielehre, Satzbau, Musiktheorie und Musikanalyse waren eine Herausforderung für Schüler und Lehrer. Aber es hat sich gelohnt. Später, im Studium in den USA, belegte ich ein Hauptseminar in Musikwissenschaft, „Music in the Classic Era“, mit einem Fokus auf der Analyse von Streichquartetten. Professor Irving Godt, der mich nicht kannte, wollte zunächst ein wenig über mich wissen, bevor er mich zum Hauptseminar zulassen wollte. Es zeigte sich, dass ich all das, was er im Seminar vermitteln wollte, schon im Leistungskurs Musik in Traben-Trarbach gelernt hatte. Auch in seinem Spezialgebiet, der Musik des 15. und 16. Jahrhunderts, konnte ich passabel mithalten. Bei „Picus“ Hubert Schütz hatte ich über die verschiedenen niederländischen Schulen gelernt, konnte auch noch die eine oder andere rhetorische Figur identifizieren. Das ich überdies nicht „monolingual“ war wie die amerikanischen Kommilitonen hat ihn zusätzlich eingenommen. Es wurde ein vergnügliches und erfolgreiches Semester.

In Musik schrieb ich auch meine Facharbeit, eine Analyse der ersten Klaviersonate von Pierre Boulez. Wie ich auf das Thema gekommen bin, vermag ich nicht mehr zu sagen. Es war aber eine ziemliche Anstrengung, aus der sehr fragmentiert erscheinenden Musik eine Struktur zu identifizieren und diese mit dem Begriff der Sonate zu verknüpfen. Im Übrigen hatten wir im Leistungskurs Musik uns auch eingehend mit der neuen Musik beschäftigt. Einer Kursarbeit entnehme ich, dass wir die Atmosphères von György Ligeti zu bearbeiten hatten. Ich habe mich 2003 bei der Verleihung des Adorno-Preises an Ligeti in der Alten Oper in Frankfurt daran erinnert. Wir hatten schon ein Vierteljahrhundert zuvor die (damals) wichtigsten Werke von Ligeti gehört. Das zeigte mir, wie intensiv Neues wahrgenommen und für den Unterricht verwertet wurde.

Gerade der Musikunterricht ging aber auch über den eigentlichen Unterricht hinaus. Wir haben an Vorspielabenden mitgewirkt, waren in Orchester und Chor aktiv, haben Konzerte gegeben; einige Male sind wir auch mit dem VW-Bus von Hubert Schütz auf Tour gegangen. Manchmal wurde eine kreative Pause vom Unterricht eingelegt. Diese Mischung von diszipliniertem Lernen und künstlerischen Freiheiten machte den Unterricht besonders attraktiv. Vor allem aber gab es ein stillschweigendes Einvernehmen darüber, keinen auf dem Wege zu verlieren. Einige von uns hatten eine intensive musikalische Vorbildung, andere nicht; aber im Unterricht stand nicht der Wettbewerb im Vordergrund, sondern das gemeinsame Lernen.

In lebhafter Erinnerung sind mir auch noch die Konzerte, die wir als Vorspielabende oder mit Chor und Orchester bestritten haben. Einer besonders, weil das Konzert leicht entgleiste. Welches Werk wir aufgeführt haben kann ich nicht mehr sagen. Es begann aber mit einem Vorspiel zweier Flöten und der Orgel. Während der Proben hatten sich die Flöten immer wieder ineinander „verhakt“, sodass wir der Aufführung mit einigem Bangen entgegengesehen haben. Zunächst ließ es sich auch gut an. Dann merkten wir, dass die Melodieführung auseinanderlief, unsicher wurde und schließlich einer lähmenden Stille wich. Hubert Schütz lief langsam rot an, zischte dann ein leises: „Von vorne!“ und stellte einen Mitschüler dem Organisten an die Seite: Der hatte es diesmal verbockt, die Flöten hatten wunderbar zusammen gespielt. Beim zweiten Anlauf wurde die Hürde sicher genommen. Der anschließende Umtrunk im Wamsch wurde besonders feucht und fröhlich, allen war ein Stein vom Herzen gefallen.

Welche anderen Lehrer sind mir noch in Erinnerung? Vornehmlich die älteren mit ihren Eigenarten und Schrullen, die jüngeren zeigten in der Regel (noch?) kein Verhalten, dass aus dem Rahmen des Üblichen hinausfiel. Dem Künstler Ernst Havenstein war es aufgetragen, uns in der Kunsterziehung zu unterrichten. Wir haben uns mit ihm viele Freiheiten genommen, denen er sich nicht recht zu erwehren wusste. Stimmte eigentlich das Gerücht, er sei in der Pausenaufsicht im obersten Stock des Neubaus auf dem Geländer balanciert? Wenn nicht, so war es gut erfunden. Denn er schien immer wieder die Balance zu suchen zwischen seinem Brotberuf als Lehrer und seiner Berufung als Künstler. Spät erst habe ich die wunderbaren Moselaquarelle aus den frühen 50er Jahren von ihm kennen gelernt, auch einige Karikaturen und stärker surrealistische Zeichnungen. Er selbst machte um seine Arbeiten wenig Aufhebens, und wir Schüler wussten nichts von der Kunst und den Künsten unseres Kunstlehrers.

Nur wenig schulische Berührung hatte ich mit Dr. Böse. Sein ganzer Habitus war der einer im Humanismus geschulten ironischen Distanz. Nichts Menschliches schien ihm fremd, und er hat vermutlich die Aufgeregtheiten des Reformprozesses sub species aeterna betrachtet und eher belächelt. Schließlich Wolfgang Wittkowsky, ein Vertreter der mittleren Generation, penibel und korrekt, blitzgescheit mit einem Hang zur intellektuellen Arroganz und schneidenden Verdikten, der später in den Landtag wechselte, aber in Mainz nie die Karriere machte, die er für sich erhofft hatte. Viele Jahre später fielen mir seine Jugenderinnerungen in die Hand, die er Ende der neunziger Jahre veröffentlicht hatte. Dort zeigte er ein anderes Gesicht: klug zwar und stilistisch sicher, doch abgeklärter, ruhiger, privater.

Es gibt ein böses Wort von Hermann Kesten: „Was ich bin, wurde ich gegen die Lehrer.“ Das traf für meine Schulzeit nicht zu. Es gab viel Ermunterung, Unterstützung, natürlich auch die eine oder andere Auseinandersetzung. In einem Fall hat eine Lehrerin sogar indirekt und nicht wissentlich Weichen für das Studium gestellt. Es war Ruth Norwig, die mir (verdientermaßen) nach drei Jahren fruchtlosen Bemühens im fakultativen Lateinunterricht das Kleine Latinum verweigerte. Zu spät fand ich heraus, dass ich es zum Studium doch brauchte. Den Nachweis der Lateinkenntnisse im Grundstudium Geschichte umging ich dadurch, dass ich in den USA ein Hauptseminar zur griechischen Geschichte belegte. Der dortige Dozent war weder des Griechischen noch des Lateinischen mächtig, aber als Proseminarschein wurde es mir in Trier anerkannt. Den Sprachnachweis für die Zwischenprüfung hatte ich damit (formal) in der Tasche. Allerdings: für das Magisterexamen waren die Hürden noch etwas höher gelegt. Ich entschied mich zu einem Wechsel nach München. Dort bestand die Möglichkeit, den Sprachnachweis im Lateinischen durch zwei moderne Fremdsprachen zu ersetzen. Nach einem Jahr USA hat mir mein Magistervater durchaus abgenommen, dass ich des Englischen mächtig sei. Und wie es mit einer weiteren Sprache bestellt wäre, mit dem Französischen etwa? Ich antwortete frech, ich sei in der Nähe der französischen Grenze in Traben-Trarbach aufgewachsen, da werde das gewissermaßen mit der Muttermilch verabreicht. Karl-Heinz Giel, der über viele Jahre ausdauernd und innovativ, jedoch mit mäßigem Erfolg versucht hat, mir die Grundlagen des Französischen zu vermitteln, hätte sich königlich über diese Antwort amüsiert. Mein Magistervater hingegen hat freundlich genickt, und, ohne die Probe aufs Exempel zu machen, die ersehnte Bescheinigung ausgestellt. Hätte ich das Kleine Latinum bestanden, vielleicht wäre ich in Trier geblieben. Auch eine der Leistung angemessene Benotung hat manchmal positive Folgewirkungen – danke, Frau Norwig! Und natürlich ein Wort des Bedauerns, nicht mehr Interesse für das Französische gezeigt zu haben. Ich hätte es dann und wann gut gebrauchen können.

Schule besteht aber auch und vielleicht vorrangig aus dem täglichen Kontakt mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Mit der Zeit bildeten sich stabile soziale Kreise. Zu Anfang gab es eine Kluft zwischen den Traben-Trarbachern und den „Fahrschülern“. Aber sie hat sich im Lauf der Zeit durch höhere Mobilität deutlich verringert. Die Oberstufe hat viel dazu beigetragen, den Jahrgang noch einmal zu durchmischen. Häufig hatte man am Nachmittag noch Unterricht. Im Fahrradkeller existierte der MSS-Aufenthaltsraum, in dem man sich in den Freistunden treffen konnte. Oder man traf sich in der Stadt, beim „Rübell“, einer urigen Weinkneipe in der Brückenstrasse, die heute zu einem Bistro mit austauschbarem Charme verkommen ist. Nicht alles waren reguläre Freistunden. Aus meinen Zeugnissen geht hervor, dass ich in der Oberstufe den Anteil der Fehlstunden sukzessive zu steigern wusste und im ersten Halbjahr der Prima auf 58 Stunden angekommen war. Das ging natürlich deshalb gut, weil man sich die Entschuldigungen selbst ausstellen durfte. Im Sportunterricht der Prima bin ich nur noch einige Male aufgetaucht, was selbst dem gutmütigen Johann Schäfer („Schäfer II“) sauer aufstieß.

Unser Jahrgang war keineswegs homogen. Vor allem zwei besondere Gruppen fielen auf. Es gab eine Gruppe, die sich (nicht nur im Leistungskurs Mathematik oder Physik) mit programmierbaren Taschenrechnern und den Vorläufern von Computern beschäftigten. Warum sie das taten, blieb mir damals verborgen; ich hielt es für verschwendete Zeit – auch wenn einige bei den Wettbewerben zu „Jugend forscht“ damit großen Erfolg hatten. Andere gehörten zur alternativen „Szene“ (das Wort des Jahres 1977), die einmal im Jahr auf der „Lott“ zum Stelldichein zusammenkam. Die Lott war auch Umschlagsplatz für grüne und alternative Ideen, lange bevor sich die Partei der Grünen in den Parlamenten etablierte. Vielleicht trug der eine oder andere auch Buttons mit „Atomkraft, nein danke“, oder „Stoppt Strauß“. In jedem Fall war das alternative Ambiente durchaus populär: Räucherstäbchen und Beedies, Musik von Pink Floyd oder Ton, Steine, Scherben; Indiennostalgie, natürlich Hermann Hesse. Und ein Dresscode, der die Geschlechterdifferenzen kaschierte: weite, schlabbrige Kleidung, Latzhosen, Birkenstock, Unisex eben.

Auch Rollenbilder schienen sich zu verändern. Die siebziger Jahre war auch die Zeit, in der die Frauenbewegung an Fahrt gewann. Die Kampagne gegen § 218, Alice Schwarzer wurde zum Fernsehstar, und Ina Deter sang 1982 provokativ: „Neue Männer braucht das Land“. Beziehungen wurden partnerschaftlicher, offener, gleichberechtigt; zumindest war das der Anspruch. Vielleicht wurden sie auch weniger verbindlich. Den Druck zur Monogamie, der ab Mitte der achtziger Jahre durch AIDS aufgebaut wurde, gab es noch nicht. Beziehungen standen unter dem Vorbehalt der Selbstverwirklichung.

Selbstverwirklichung war auch mit Blick auf das Leben nach dem Abitur ein populäres Schlagwort. Kaum jemandem fiel ein, die Entscheidung, was nach dem Abitur kommen solle, an die schnöden Notwendigkeiten des Gelderwerbs zu knüpfen. Vielleicht spielt mir hier meine Erinnerung einen Streich, doch scheint mir, dass die Entscheidung für ein bestimmtes Studium eben nicht davon bestimmt war, wie die Berufsaussichten lagen und wie viel Geld damit später verdient werden könnte. Die Zeiten waren andere. Trotz einer vergleichsweise hohen Arbeitslosigkeit (prozentual erheblich niedriger als heute) gab es wenig Grund, pessimistisch in die Zukunft zu sehen. Die „No-Future“ Generation war noch einige Jahre von uns entfernt.

Dann, der letzte Akt, das Abitur. Im letzten halben Jahr wurden nur noch die Prüfungsfächer unterrichtet. Ich erinnere mich gut an die Klausur in Musik; zur Auswahl stand unter anderem die Analyse einer Suite von Johann Sebastian Bach und eines Satzes aus einem Streichquartett von Beethoven. Die Klausur in Deutsch bestritt ich mit der Analyse einer Kurzgeschichte von Ephraim Kishon. Und das letzte schriftliche Prüfungsfach, die Biologie, habe ich bis heute verdrängt. Aber das Ergebnis war auch danach. Die mündliche Prüfung habe ich ebenfalls noch in Erinnerung. Neben dem Prüfungsvorsitzenden Dr. Böse und den beiden Beisitzern fand ich zu meiner nicht geringen Überraschung auch einen großen Teil des Lehrerkollegiums im Prüfungsraum. „Wollen die etwa sicher gehen, dass ich bestehe?“, dachte ich für einen Augenblick. Die Nervosität war schnell dahin, am Ende blieb, auch Dank der angenehmen Prüfungsatmosphäre, die Dr. Böse herstellte, ein Gefühl unendlicher Erleichterung.

Das Abitur war eine Befreiung, aber auch ein wehmütiger Abschied. Befreiung, weil ich mich nun auf das konzentrieren konnte, was mir lag. Weil das doch recht enge Korsett der Schulstunden, die den Tag prägten, nun dem freieren Studieren wich. Wehmütiger Abschied, weil natürlich auch das Stück Geborgenheit, das die Schule vermittelt hatte, nun wegfallen würde. Häufig habe ich über einen Ausspruch von Dr. Böse nachdenken müssen, der irgendwann einmal gesagt hatte: „Als ich damals das Reifezeugnis in meinen Händen hielt, dachte ich, dass mir damit Reife bescheinigt worden war. Welch ein Irrtum!“ Lange habe ich das für überzogen gehalten. Jetzt, nachdem ich selbst unterrichtet habe und den Abstand der Jahre spüre, ist mir deutlich, wie Recht er hatte.

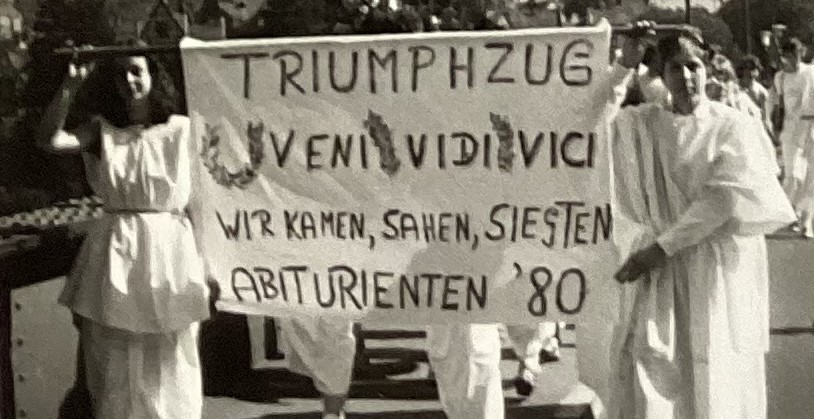

Wieder fanden wir uns in der Aula, dem Musiksaal; ein Jahrgang, zusammengeschrumpft von 80 auf 40. Wieder hielt der Direktor eine Rede: Nun war es Ulrich Losemann, der seit 1977 das Gymnasium leitete. Er symbolisierte eine neue Generation, Lehrer und Manager, weniger steif und spröde als sein Vorgänger, sondern verbindlicher; lockerer, aber ebenso bestimmt. Diesmal saßen wir nicht als Neulinge in der Aula, die nicht wussten, was die nächsten Jahre bringen würden. Wir waren selbstbewusste Abiturienten, und wir zogen aus, ohne einen Blick zurück zu werfen – ein wenig wie in dem Gedicht von Hermann Hesse: „Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,/An keinem wie an einer Heimat hängen.“ So viel Anfang war nie. Aber das ist eine andere Geschichte.

Wieder fanden wir uns in der Aula, dem Musiksaal; ein Jahrgang, zusammengeschrumpft von 80 auf 40. Wieder hielt der Direktor eine Rede: Nun war es Ulrich Losemann, der seit 1977 das Gymnasium leitete. Er symbolisierte eine neue Generation, Lehrer und Manager, weniger steif und spröde als sein Vorgänger, sondern verbindlicher; lockerer, aber ebenso bestimmt. Diesmal saßen wir nicht als Neulinge in der Aula, die nicht wussten, was die nächsten Jahre bringen würden. Wir waren selbstbewusste Abiturienten, und wir zogen aus, ohne einen Blick zurück zu werfen – ein wenig wie in dem Gedicht von Hermann Hesse: „Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,/An keinem wie an einer Heimat hängen.“ So viel Anfang war nie. Aber das ist eine andere Geschichte.

Matthias Zimmer (Abiturientia 1980)

Abiturientia 1980 (Gymnasium Traben-Trarbach)

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Comments are closed