Unsere Klasse 4 Jahre vor dem Abitur

29 Abiturienten, darunter sechs junge Frauen, Kinder von Geschäftsleuten, von Selbstständigen und Angestellten, von Lehrern, Ärzten, Offizieren verließen im Frühjahr 1968 das Gymnasium in Traben-Trarbach, Eigentlich waren wir 34, aber für fünf Jungs begann eine „Ehrenrunde“. Zehn von uns wurden später Lehrer, einige Ärzte, Ingenieure, Offizier, … Auf diesen Seiten blättern wir in unseren Fotoalben und kommentieren einige Bilder. Obwohl Farbfotos damals die Ausnahme waren, sind unsere Erinnerungen an diese Zeit keineswegs Schwarz-Weiß.

Lehrerkollegium 1966

Latein mit Studienrat Hans-Jörg Schmidt (1968)

Schule in den 1960ern

Steife Kleiderordnung bei den Lehrern, Lateinstunde auf der Wiese hinter der Schule – eine heile Welt? Was die Bilder nicht verraten: Steigende Schülerzahlen, Lehrermangel, erheblicher Unterrichtsausfall – das Schulhaus platzte aus den Nähten, ein Neubau wurde 1965 bezogen. Am Ende des „Wirtschaftswunders“ erfasste die Bildungsexpansion auch unser Kleinstadtgymnasium. Viele Unis beschränkten ab 1968 den Zugang mit einem NC. Über die Reform der Oberstufe wurde unter den Stichworten „Fallenlassen von Fächern“ und Spezialisierung diskutiert. Wir konnten nach der 10. Klasse nur zwischen Kunst und Musik wählen. Zwei Kurzschuljahre von insgesamt 16 Monaten bescherten uns 1967 ein frühes G8-Feeling. Seitdem beginnen Schuljahre nicht mehr an Ostern, sondern im Sommer,

Mehr kriegserfahrene als junge Lehrer standen uns gegenüber. Sie hatten das „Tausendjährige Reich“ überlebt. Gewöhnlich duzten uns die Lehrer bis zum Abitur, plus Nachnamen. Einzelne gingen zum Siezen über, plus Vornamen. Wir fühlten uns dadurch ernst genommen. Mädchen wurden wegen ihres Fleißes gelobt, Dialektsprecher eher ausgegrenzt.

Von unterschiedlicher Qualität war der Unterricht. Frontalunterricht der schlichten Machart und das „Pauken“ von Vokabeln, Regeln, Jahreszahlen und Fakten begleiteten unseren Alltag. Der Deutsch-, aber auch der Englischunterricht, bewegte sich in weiten Bögen um moderne Literatur, mit ganz wenigen Ausnahmen. Vorherrschende Medien waren Buch und Tafel. Mit dem Rechenschieber von „aristo“ lernten wir in Mathe den Vorläufer des Taschenrechners kennen.

Rauchen blieb uns bis zum Abitur verboten, nach Pausen mussten Verdächtige sich einem Geruchstest unterziehen. Trotz Schematismus, gelegentlich autoritärem Gehabe sowie manchen Tabuthemen wie Sexualkunde erlebten wir einige kluge und engagierte Lehrer. Sie wurden als Autorität respektiert, manchmal sogar mehr als das, wenn sie ihr Fach beherrschten und uns neugierig machen konnten. Zwei dieser beliebten Lehrer, das wussten wir, gehörten der SPD oder sogar den Jusos an, mindestens einer der CDU, für die er später im Mainzer Landtag saß. Sie fuhren mit uns gelegentlich ins Theater und zum Konzert nach Trier oder Wiesbaden. Sie engagierten sich in von der SMV initiierten Arbeitsgemeinschaften, z.B. einer Theater-, einer Judo- und einer „Politischen AG“. Nachmittagsunterricht gab es ja nicht, und besonders die einheimischen Schüler konnten so die endlos langen Tage füllen. Es gab Klassen- und Schulsprecher, die jedoch bei ernsten Konflikten letztlich ohnmächtig blieben. Harsche Sanktionen gegen aufmüpfiges Verhalten gab es nie – wirklich aufgeregt hat uns nur die Verweigerung einer Berlinfahrt.

Literatur- und Sprachunterricht Ein Großteil der Lektionen in unserer neun Jahre dauernden Gymnasialzeit fand in den Fächern Deutsch, Englisch und Latein statt. In den letzten drei Jahren besuchten einige Schüler zudem den Freifachkurs Französisch. Im Fach Deutsch hätten sich viele Schüler eine stärkere Berücksichtigung der zeitgenössischen Literatur gewünscht, aber dieses Manko hatte ja vielleicht auch einen Vorteil: viele von uns waren neugierig, das zu entdecken, was uns die Schule nicht bot, und begannen, Kafka, Ingeborg Bachmann, Frisch etc. für sich zu entdecken. Und immerhin gelang es einigen, ohne Mithilfe der Lehrkräfte, eine Hörspielfassung von Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ zu kreieren, mit den ziemlich rudimentären technischen Möglichkeiten, die man damals hatte.

Ein Großteil der Lektionen in unserer neun Jahre dauernden Gymnasialzeit fand in den Fächern Deutsch, Englisch und Latein statt. In den letzten drei Jahren besuchten einige Schüler zudem den Freifachkurs Französisch. Im Fach Deutsch hätten sich viele Schüler eine stärkere Berücksichtigung der zeitgenössischen Literatur gewünscht, aber dieses Manko hatte ja vielleicht auch einen Vorteil: viele von uns waren neugierig, das zu entdecken, was uns die Schule nicht bot, und begannen, Kafka, Ingeborg Bachmann, Frisch etc. für sich zu entdecken. Und immerhin gelang es einigen, ohne Mithilfe der Lehrkräfte, eine Hörspielfassung von Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ zu kreieren, mit den ziemlich rudimentären technischen Möglichkeiten, die man damals hatte.

Im Englischunterricht wurde auch Shakespeare gelesen, immerhin drei Stücke, Julius Caesar, King Richard III und Macbeth, allerdings in sehr gekürzter Form, und der Unterricht beschränkte sich in erster Linie aufs Vorlesen und Übersetzen einzelner Passagen. Gestrichen waren nicht nur die anzüglichen Wortspiele (leider!), sondern längere Textstellen, die eine sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Werk ermöglicht hätten. Weshalb Shakespeare bis heute weltweit der meistgespielte Theaterautor ist, weshalb er immer noch „our contemporary“ ist, blieb uns damals ziemlich schleierhaft.

Die so faszinierende zeitgenössische englischsprachige Literatur der fünfziger und sechziger Jahre fand überhaupt keine Berücksichtigung im Unterricht. Schade! Und natürlich war die englische Sprache noch nicht die lingua franca, die sie im Zuge der Globalisierung wurde, also hatte der Englischunterricht eine deutlich weniger große Bedeutung als heute.

Der Lateinunterricht, den wir sieben Jahre lang genossen, hatte ein wesentlich höheres Ansehen. Und besonders lobend zu erwähnen ist sicher, dass es Lateinlehrern gelang, uns antike Texte so näher zu bringen, dass wir durchaus ihre Bedeutung erahnen konnten. Außerdem war der Lateinunterricht, im Nachhinein betrachtet, vor allem auch eine Schulung der deutschen Sprache.

Immerhin gelang es einer jungen Französischlehrerin, das Interesse der Schüler für den französischen Existentialismus zu wecken, indem sie uns nach zwei Jahren Sprachtraining ermunterte, uns an Originaltexte von Camus und Sartre, damals hochaktuelle Autoren, zu wagen.

Insgesamt dürfte festzuhalten sein, dass der kreative Umgang mit Literatur, heute ein so wichtiger Aspekt des Sprach- und Literaturunterrichts, damals in den sechziger Jahren eher ein Mauerblümchendasein führte, auch wenn, vor allem 1968 in Paris, die Phantasie an die Macht gewünscht wurde.

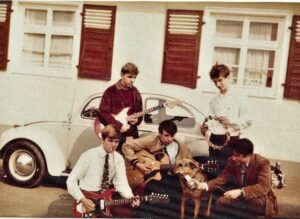

Die Beatmusik der Sechziger In den 60er Jahren entwickelten Bands vor allem in England die aus dem amerikanischen Rock'n'Roll abgeleitete Beatmusik, eine Art Pop-Rock, dessen Songs zunächst nur mit wenigen Akkorden auskamen. Die Bands bestanden in aller Regel aus Schlagzeug, Rhythmus-, Solo- und Bassgitarre und Gesang. Die neue Musik blieb in Deutschland, das noch immer auf der althergebrachten Schlager- und Volksmusikwelle surfte, zunächst weitestgehend unbemerkt, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk weigerte sich lange erfolgreich und vehement, englischsprachige Pop-Musik zu senden.

In den 60er Jahren entwickelten Bands vor allem in England die aus dem amerikanischen Rock'n'Roll abgeleitete Beatmusik, eine Art Pop-Rock, dessen Songs zunächst nur mit wenigen Akkorden auskamen. Die Bands bestanden in aller Regel aus Schlagzeug, Rhythmus-, Solo- und Bassgitarre und Gesang. Die neue Musik blieb in Deutschland, das noch immer auf der althergebrachten Schlager- und Volksmusikwelle surfte, zunächst weitestgehend unbemerkt, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk weigerte sich lange erfolgreich und vehement, englischsprachige Pop-Musik zu senden.

In jener Zeit hörte ich heimlich abends im Bett Sendungen auf einem alten Röhrenradio, das nur Mittel- und Kurzwellenempfang zuließ. Mir gefiel vor allem einer der wenigen Sender besonders gut, der einen einigermaßen akzeptablen Empfang auf Mittelwelle gewährleiste. Er spielte Musik, die ich zuvor noch nie gehört hatte, die mich, obwohl nur in englischer Sprache gesungen, über alle Maße begeisterte: Radio Luxemburg sendete zunächst nur bis 18 Uhr in deutscher Sprache, danach in Englisch mit entsprechenden Moderatoren, die, im Gegensatz zum deutschen Programm, die neue Beatmusik spielten.

Mitte der 60er hatte die Beatmusik auch in Deutschland ihren großen Durchbruch mit Bands wie den Beatles und den Rolling Stones, letztgenannte noch immer on Tour. Begeisternde Konzerte, Fernsehauftritte und erste Videos ließen uns zur Verwunderung unserer Eltern, die die neue Musik mit ihren Begleiterscheinungen ablehnten, an dem Hype teilnehmen. Die ab 1965 von Radio Bremen ausgestrahlte Fernsehsendung „Beatclub“ mit der Moderatorin Uschi Nerke im Superminirock erlangte in kürzester Zeit Kultstatus und war für uns einmal im Monat am Samstag absoluter Pflichttermin, ebenso wie die Lektüre der Zeitschrift Bravo, die neueste Berichte über unsere Idole und Bilder von ihnen veröffentlichte.

Die Protagonisten der neuen Musik wurden binnen kürzester Zeit unsere großen Vorbilder: Wir wollten so aussehen (lange Haare, lockere Kleidung) und auftreten, wie diese, wir feierten zu ihrer Musik und schließlich wollten wir selbst die Musik reproduzieren. Die Beatmusik und das Auftreten und Verhalten ihrer Interpreten verkörperten die Überwindung der bisherigen gesellschaftlichen Konventionen. Sie ebneten den Weg, der in die 68er Bewegung führte, die leider auch von subversiven Kräften (z.B. Stasi) zur Destabilisierung unserer Gesellschaft missbraucht wurde. Unsere Eltern waren ob dieser Wandlung ihrer Sprösslinge ziemlich irritiert, was oft zu schweren Komplikationen im bisher friedlichen Zusammenleben führte. Mehrfache Friseurgänge zur Wiederherstellung einer Fasson-Frisur waren dabei nur die kleinste Restriktion.

Trotzdem schenkten mir meine Eltern eine elektrische Gitarre, in Ermangelung eines Verstärkers mit kleinem Resonanzkörper, so dass ich zaghafte erste musikalische Schritte damit unternehmen konnte. Die Unterrichtsstunden bei einem Gitarrenlehrer im Nachbardorf hatten keinen Bezug zu meiner geliebten Beatmusik. Ich brach den Unterricht schnell ab.

Weiterhelfen konnte nur autodidaktisches Lernen, das hieß, Abgucken und Austausch der Erkenntnisse (wie geht der Griff, kennst du die Harmonie?) mit anderen Anfängern oder besser mit schon Fortgeschrittenen, wie meinem Klassenkameraden Achim Leuschen, der schon frühzeitig vom Baume der Gitarrenerkenntnis gespeist hatte. Er war für uns der erste Gitarrenprofi, der schon schwierige Harmonien und Soli spielen konnte und zum Vorbild und Leader für uns wurde.

Meine Eltern überließen mir eine vorher an amerikanische Familien vermietete freistehende Wohnung mit vier Räumen als Übungsstätte und Partyzone. Wir gründeten eine Band, gestalteten die Wohnung zum Beatzentrum und übten jeden Samstag unter profunder Anleitung von Achim Leuschen. Neben mir (Rhythmus) waren Achim (Solo), Hans Imhoff (Bass); Otmar Hansen (Gesang) von meiner Schule neben zwei weiteren Freunden Mitglieder. Die Band, der wir den Namen “The Vermin“ (das Ungeziefer) in Anlehnung an das Auftreten unserer Idole verliehen, bestand bis zu unserem Abitur. Für teure Verstärker, die für den Sound grundlegend erforderlich gewesen wären, fehlte das nötige Geld. Deshalb musste improvisiert werden: Wir entführten das alte Röhrenradio meiner Eltern, das immerhin 8 Watt Leistung brachte, und mein Röhrentonbandgerät, um zu verstärken. Durch Übersteuerung der Geräte und entsprechende Schaltungen erzielten wir sogar die gewünschten Verzerrungseffekte. Wir genossen das Zusammenspiel in der Band, die den Beat mit dem treibenden Rhythmus des Schlagzeugs und der starken Betonung der Rhythmusgitarre zelebrierte. Höhepunkt jedes Songs waren die improvisierten Soli von Achim. Wenn dann noch ein mehrstimmiger Gesang obendrüber lag, war das Glück vollkommen.

Die Beschäftigung mit der Beat- und Rockmusik und die Begeisterung, gemeinsam zu musizieren, füllten unser Leben außerhalb des Schulalltags wesentlich aus und hatten für uns beinahe Suchtcharakter. Sie hielten uns von anderen Abenteuern, wie den auf dem Land in Ermangelung anderer Attraktionen üblichen Alkoholexzessen oder vom Drogenmissbrauch, weitgehend fern. Ich bin sehr dankbar, diesen Epochenbruch in der deutschen Gesellschaft und der Musik miterlebt zu haben.

Rudern, Kanu, Fußball In unserer Schulzeit in den 60er Jahren waren die Nachmittage unterrichtsfrei. Der Unterricht endete nach der 6. Stunde um 13:15 Uhr, am Samstag um 12:00 Uhr. Diese Unterrichtsorganisation ermöglichte uns, auch sportlichen Aktivitäten in Vereinen in einem breiteren Maße nachzugehen, als das heute möglich zu sein scheint.

In unserer Schulzeit in den 60er Jahren waren die Nachmittage unterrichtsfrei. Der Unterricht endete nach der 6. Stunde um 13:15 Uhr, am Samstag um 12:00 Uhr. Diese Unterrichtsorganisation ermöglichte uns, auch sportlichen Aktivitäten in Vereinen in einem breiteren Maße nachzugehen, als das heute möglich zu sein scheint.

Die Aktiven des Ruderclubs Traben-Trarbach waren in den 60er und 70er Jahren ganz überwiegend Schüler:innen des Gymnasiums. Die Verbindungen zwischen dem Ruderclub und der Schule waren sehr eng, ein Lehrer, Herr Steffens, war zwischen 1947 und 1975, also fast 30 Jahre lang, Vorstandsmitglied im RCTT. Auch der Sportlehrer Heidsieck, der Mitte der 60er neu an die Schule kam, engagierte sich beim Schülerrudern.

An jedem Nachmittag ab etwa 16 Uhr bevölkerten wir das Bootshaus. Wir, das waren ca. 12 bis 16 Schüler:innen zwischen 14 und 18/19 Jahren. Allein aus unserer Klasse, Abitur 1968, waren 8 Schüler:innen aktive Ruderer oder Kanuten. Diejenigen, die an Regatten teilnahmen, trainierten vier bis fünfmal in der Woche, die anderen gingen in der Regel zweimal wöchentlich aufs Wasser. Und das Bootshaus an der Enkircher Straße war mehr als ein rein sportlicher Ort, es war auch ein Zentrum sozialer Kommunikation. Hier wurden gemeinsam Hausaufgaben gemacht, es begannen oder es endeten Romanzen, Geburtstage wurden gefeiert, jedes Jahr in den Pfingstferien fand eine Ruderwanderfahrt statt, der Ruderball zur Fastnacht war legendär.

Zwischen 1965 und 1968 stellte das Gymnasium eine recht erfolgreiche Schulmannschaft. Alle Spieler des Schulteams waren in den B- und A-Jugendmannschaften ihrer Ortsvereine aktiv, ob in Bullay, Pünderich, Enkirch, Traben-Trarbach, Kröv und Zeltingen – alle diese Ortschaften hatten, im Unterschied zu heute, noch ihre eigenen Fußballvereine. Bei Auswärtsspielen bekamen die Spieler nach der 4. Stunde unterrichtsfrei und in einem gecharterten Bus wurde z.B. nach Hermeskeil oder Bernkastel gefahren. In der Schülerzeitung „Die Lupe“ wurde über die Spiele im Stil der Reportage regelmäßig und anschaulich berichtet. So lesen wir in der „Lupe“ vom Sommer 1967:

„Im Endspiel um die Bezirksmeisterschaft im Fußball standen sich in Prüm die beiden Gruppensieger aus den Bezirken Mosel und Trier gegenüber. Unsere Mannschaft begann viel zu nervös, so dass das Gymnasium Prüm bis zur Halbzeit 2:0 führte. Nach der Halbzeit drängte die Prümer Mannschaft weiterhin und konnte sogar noch ein drittes Tor erzielen. Erst gegen Spielende kam Traben-Trarbach stärker auf und erzielte durch Guido Steffens den verdienten Ehrentreffer. […] Zum zweiten Spiel gegen Prüm hatte man sich bei uns große Hoffnungen gemacht. Diese Hoffnungen wurden am Anfang auch nicht enttäuscht und Traben-Trarbach führte schnell durch zwei schöne Tore von Josef Wintrich und Horst Steffens. Unsere Mannschaft bestürmte so energisch das gegnerische Tor, dass der Sieg schon sicher schien, als ein Missverständnis zwischen Claus Keller und Torwart Schetter zum Anschlusstreffer für Prüm führte. Gegen Ende der 1. Halbzeit bekam Prüm einen Handelfmeter zugesprochen, der sicher verwandelt wurde. In der 2. Halbzeit schien Traben-Trarbach völlig demoralisiert; Prüm konnte die Führung auf 4:2 ausbauen.

Durch diesen Sieg geht also der Titel des Bezirksmeisters nach Prüm ans Regino-Gymnasium, das nun auf Landesebene um den Rheinlandpokal spielt. Unsere Mannschaft ist leider ausgeschieden und es bleibt zu hoffen, dass es im nächsten Jahr besser geht.“

Demo 20.02.1967

Politisierung

Montag, 20. Februar 1967, ein trüber Wintertag: Vielleicht 150 Schüler ziehen vom Trabener Bahnhof über die Brücke zum Rathaus, wo an diesem Nachmittag der Stadtrat tagt. Dieser Schweigemarsch mit vielen selbstgemalten Plakaten gegen eine damals rasant aufsteigende rechtsextremistische NPD („Wehrt den Anfängen!“) erregte schon deshalb einige Aufmerksamkeit, weil man Demonstrationen in der Doppelstadt gar nicht kannte. Es gab einige wenige Lehrer, die uns dafür lobten, andere fürchteten um den guten Ruf der Schule. Der Unterricht in Gemeinschaftskunde vermied aktuelle Themen, und unser Geschichtsunterricht endete im Jahr 1918. Umso mehr und umso heftiger wurde außerhalb des Unterrichts diskutiert, jedenfalls von einer kleinen, aber meinungsstarken Gruppe politisch Interessierter. Sie sammelten sich in der gymnasialen „PAG“, der politischen Arbeitsgemeinschaft, und in zwei Schülerclubs, die von der örtlichen Polizei akribisch beäugt wurden: dem linksradikal-marxistisch orientierten Club Liberté und dem gemäßigten, eher linksliberalen Club Voltaire. Wir stritten uns über den Vietnamkrieg der USA und seine Unterstützung durch die Bundesrepublik, über Gefahren für die Demokratie durch Notstandsgesetze und die erste Großen Koalition. Treffpunkt war vor allem die „Brückenschenke“, in der der linke Künstler Werner Seippel eine Galerie betrieb.

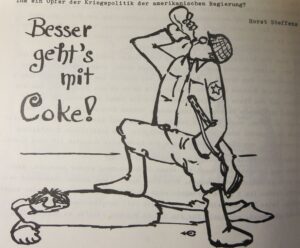

Die Lupe, unsere Schülerzeitung

Zwei- bis dreimal im Jahr erschien die „Lupe“, immerhin schon seit 1946. Und politische Abstinenz gehörte vor allem Ende der 60er Jahre nicht zum Redaktionsprogramm. Zuverlässig spiegelte die Lupe in den etwa 50 Seiten starken DIN-A5-Heften wichtige schulische Themen wie die anstehende Reform der Oberstufe und die Ohnmacht der „SMV“, aber eben auch den aufmüpfigen Zeitgeist – von Beatmusik, Langhaarigen und Hippies bis zur Liebeserklärung an die Vorzeichen des Prager Frühlings aufgrund einer Tramptour in die CSSR 1967. Ein Jahr später kamen russische Panzer. Die Lust an der Kontroverse, dabei auch die Grenzen der Meinungsfreiheit in der Schule austestend, wird überdeutlich, schaut man auf die Schwerpunkte der Ausgaben zwischen 1964 und 1968: Pro und Kontra der Entspannungspolitik, von Bundeswehr und Wehrdienstverweigerung, des Vietnamkriegs oder der Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit. Wenn Untersekundaner Hemmy seine langen Haare nicht ungeschickt verteidigte („Mädchen frisieren sich auch nicht immer so, wie es allgemein gefällt“ – Heft 3-1965), kritisierte Monika dies in der nächsten Ausgabe als „fragwürdigen Individualismus“ und „Kennzeichen mangelnder Reife“ (1-1966). Alle Artikel waren namentlich gezeichnet. Ein Vertrauenslehrer schützte uns vor der Zensur des überängstlichen Direktors. Als sensationell empfanden wir einen mehrteiligen Bericht unseres Mitschülers Bernd über seinen einjährigen Aufenthalt an einer Schule in Kalifornien – damals noch absolut ungewöhnlich. Dass die Lupe 1967 einen Preis des Kultusministeriums erhielt, war auch der Grafik von Edgar Peinelt zu verdanken. Er gestaltete Titelseiten und Karikaturen.

Der Hausmeister

Schuhmacher war das Muster eines Pedells schlechthin. Wenn wir Fahrschüler schon morgens um 1/2 8 als Erste in der Schule ankamen, stand er oft vor der Tür des Gymnasiums und begrüßte uns mit einem freundlichen „Guten Morgen“. So begann der Schultag mit einem Lächeln. Oft ergaben sich kurze, aufmunternde „Schwätzchen“. Schuhmacher hatte stets gute, manchmal auch tröstende, jedenfalls immer einfühlsame Worte auf der Zunge. Wir Schüler wussten, Schuhmacher stand immer auf unserer Seite. Wir konnten ihm alles anvertrauen.

Im Keller richtete er einen Raucherraum für die älteren Jahrgänge ein, den wir Jüngeren noch nicht betreten durften. Das Rauchen im Keller war ein offenes Geheimnis, doch weder unser Direktor Roos, noch das Lehrerkollegium konnten Schuhmacher kleinere Sünden versagen. Geheimnis blieb Geheimnis – manchmal sind auch Lehrer weise!

Als Hausmeister schenkte er „seinem“ Haus, dem großen Gebäude, eine persönliche Atmosphäre und war sein Gesicht. Leider erlebten wir Schuhmacher bis zu einer Pensionierung nur für wenige Jahre. Er hinterließ eine große Lücke, die kein Nachfolger füllen konnte.

Verfasst von Volker Adam, Jürgen Capitain, Franz-Josef Friederich, Joachim Leuschen, Thomas von Machui und Guido Steffens.

Comments are closed